ヒノキ科ヒノキ属

漢字:檜/桧

名前の由来:

幹や枝がこすれるとすぐ火がつく説、

火起こし道具の「火切り板」に多く用いたことから「火の木」から説など諸説あり。

樹形:常緑高木

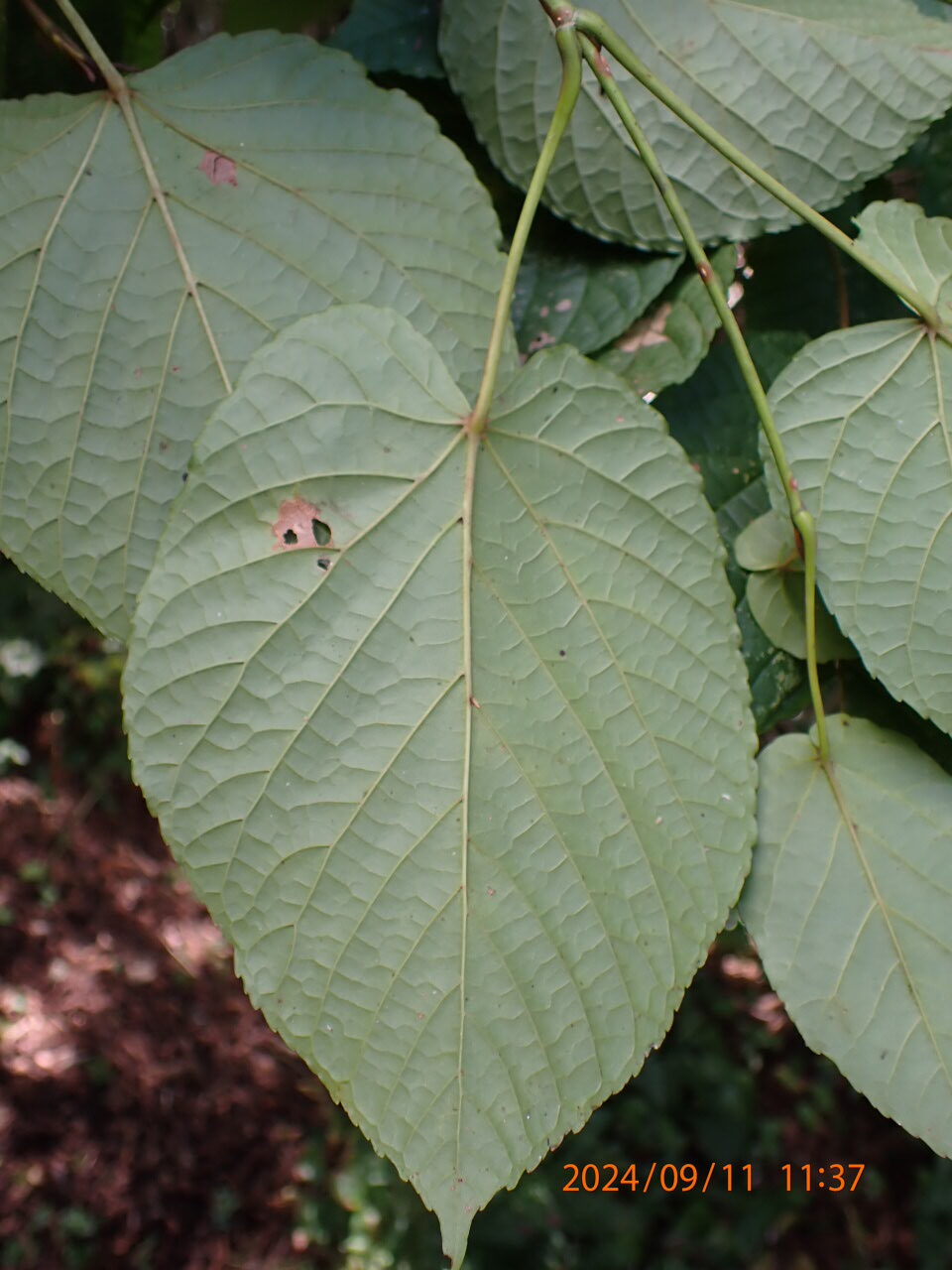

葉:十字対生(小さな鱗のように見えるのが1個の葉)

花:雌雄同株

花期:4月

種子:球果

種期:10~11月

備考:

日本固有種。

スギに比べると成長は遅いが、乾燥地にも耐えるので、スギに次いで植林されている。

材は緻密で狂いがなく、加工が容易で、光沢があり、香りがよいため、最も優れた建築材とされる。また、耐久性があり、世界最古(1300年以上前)の木造建築である法隆寺がヒノキでつくられていることは有名。

樹皮はスギの皮と同様、屋根を葺くのに用いられ、葺いた屋根を「檜皮葺(ひわだぶき)」という。

<サワラとの葉の違い>

| 白い気孔帯 | 側面の葉の先端 | |

| ヒノキ | Y字形 | 尖らず内曲 |

| サワラ | X字形 | 尖って開出 |