基本情報

- 学名:Rhododendron degronianum

- 科名・属名:ツツジ科ツツジ属

- 漢字名:東石楠花

- 別名:シャクナゲ(石楠花)

名前の由来

- 「アズマ」は、東日本に多い

- 「シャクナゲ」は、漢名「石南花」を呉音(ごおん)読みした「しゃくなんげ」が転訛したものだが、「石南花」は、本来バラ科のオオカナメモチで誤用

生育地

- 山地~深山の岩場や礫の多い林内や林縁

樹形

- 落葉低木

樹皮

- 灰白色

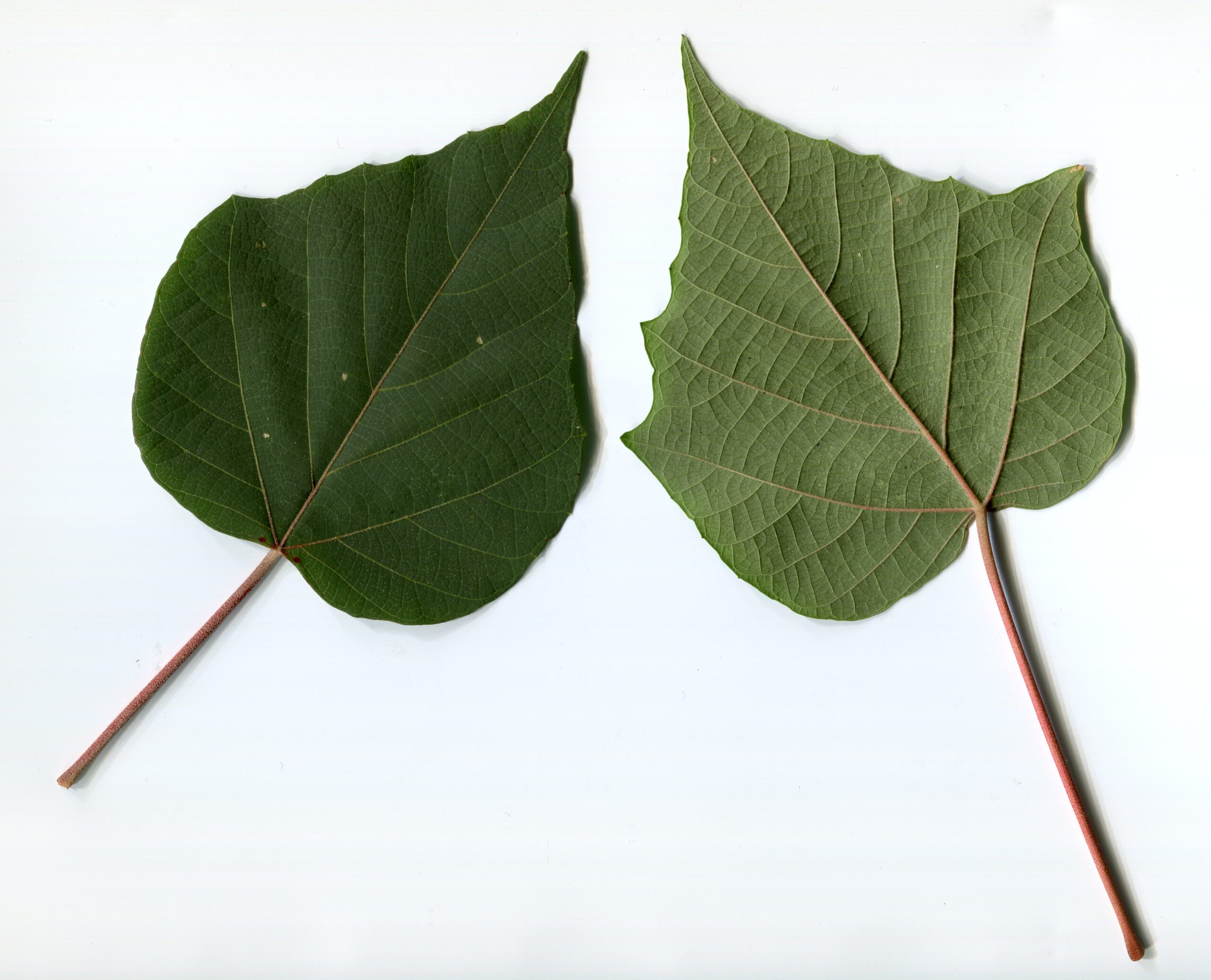

葉

- 葉序:互生、枝先に集まってつく

- 葉形:長楕円形、葉身長7~17cm

- 葉縁:全縁、裏側に巻く

- 葉脈:主脈が目立ち、側脈は目立たない

- 質感:厚く革質、表面は光沢あり、裏面は淡褐色の軟毛が密生

- 葉柄:1~2.5cm

花

- 性: 両性花

- 花序:枝先に散房花序、淡紅紫色~紅紫色の花が3~12個つく

- 花被:花冠は直径4~6cm、漏斗状鐘形、上部は5裂、花柄の長さ1.5~3cmで縮れ毛あり、雄しべ10個、雌しべ1個

- 開花期:5~6月

- 送粉方法:虫媒

果実

- 種類:蒴果、熟すと縦に裂ける

- 形:長さ1~2.5cmの円柱形

- 色:褐色?

- 成熟期:7~10月?

種子

- 数:多数

- 形:細長く小さい

- 色:‐

- 散布方法:風散布

冬芽

- 鱗芽

- 花芽は長さ2.5cmほどで枝先につく

葉痕

- 形:‐

- 維管束痕:‐

用途

特記事項

参考

- スタンダード版 APG牧野植物図:[2-3051]

- 新牧野日本植物圖鑑:[2151]

- 山渓ハンディ図鑑 樹に咲く花:[3-98P]

- 山渓ハンディ図鑑 増補改訂 樹木の葉:[609P]

- “しゅんさん”の観察した静岡県の樹木:[下275]

- 観察と発見シリーズ 樹木博士入門:[‐]

- 「読む」植物図鑑:[‐]

写真

以下には他種(セイヨウシャクナゲ?)が混ざっている。