基本情報

- 学名:Alnus matsumurae

- 科名・属名:カバノキ科ハンノキ属

- 漢字名:矢筈榛の木

名前の由来

- 「ヤハズ(矢筈)」は、葉の先端のちぎったように凹んだ形を矢筈に見立てた

- 「ハンノキ(榛の木)」は、ハンノキの名前の由来参照

生育地

- 日本固有種

- 山地の上部から亜高山帯。多雪地帯の崩壊地や沢沿いに多い

樹形

- 落葉高木

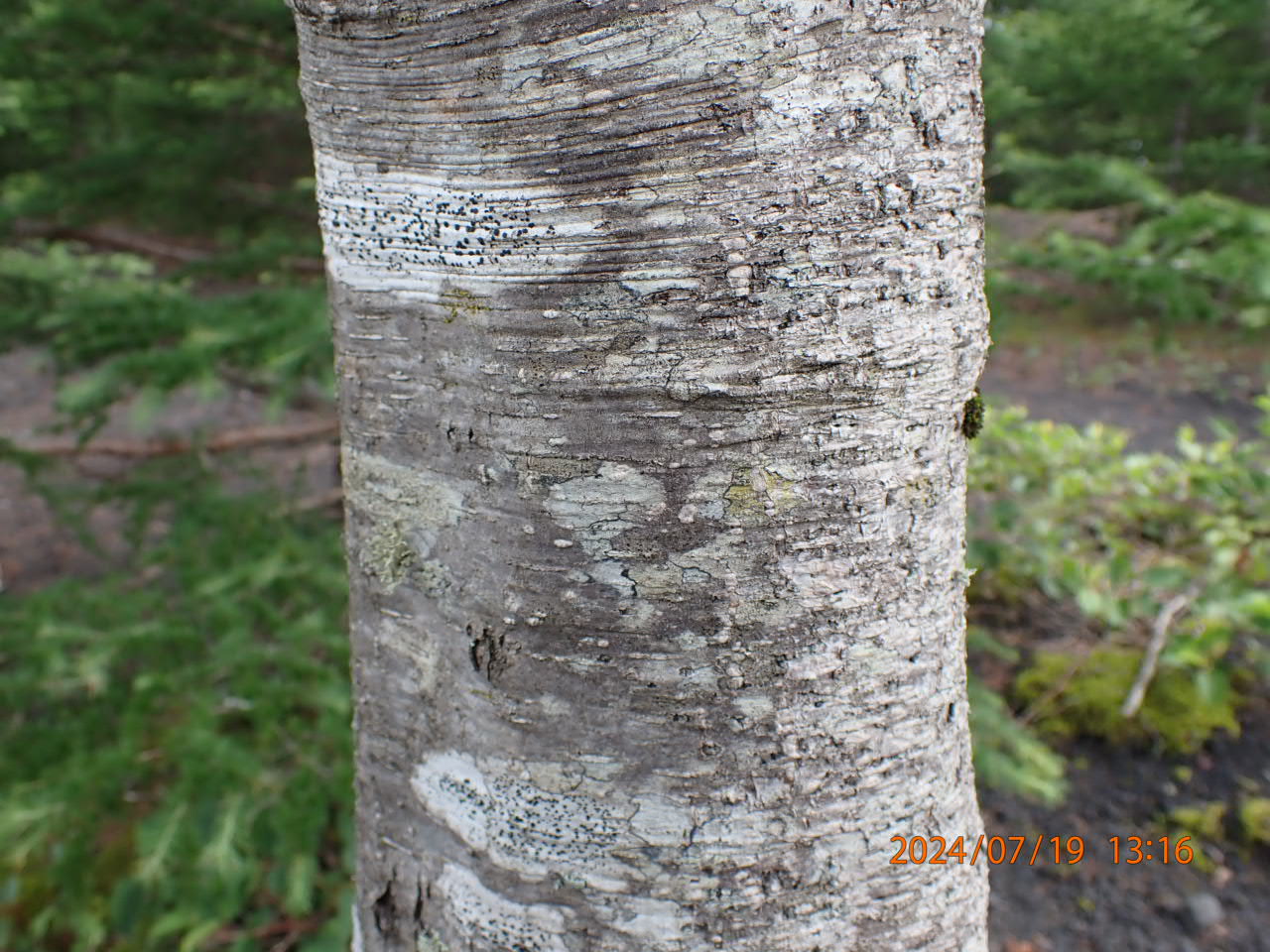

樹皮

- 灰黒色。なめらかで、横長の皮目が多い

葉

- 葉序:互生

- 葉形:広卵形、葉身長5~10cm。先は深く凹む

- 葉縁:不ぞろいの浅い重鋸歯

- 葉脈:側脈6~9対、裏面で隆起

- 葉柄:1.5~3cm

花

- 花性: 雌雄同株/異花

- 花序:

- 雄花序:枝先に1~2個下垂、有柄

- 雌花序:雄花序の下方に2~5個総状に集まってつく

- 花被:単花被花(花冠なし雄花に萼のみ)

- 雄花:苞のわきに3個つく

- 雌花:苞のわきに2個つく。花柱は紅色で2裂

- 開花期:4~5月、葉の展開前

- 送粉方法:風媒

果実

- 種類:堅果が集まった複合果

- 形:果穂は長さ1.5~2cmの楕円形

- 果鱗:長さ4~5mmの扇形

- 成熟期:10月?

種子

- 数:堅果は2個、果鱗の内側につく

- 形:堅果は長さ3mmほどの扁平な広楕円形、頂部に花柱が残り、両側に幅約0.5mmの翼あり

- 散布方法:翼による風散布、堅果は風に飛ばされるが、果鱗は果軸に残る

冬芽

- 鱗芽

- 広卵形~楕円状卵形で先はややまるい。比較的太くて短い柄あり、柄も含めて長さ1.2~1.5cm

- ヤシャブシ類との違い

- ヤシャブシの冬芽参照

葉痕

- 形:三角形

- 維管束痕:3個

用途

特記事項

- ハンノキ属の根粒菌(放線菌)による窒素固定

- ハンノキの特記事項参照

参考

- スタンダード版 APG牧野植物図:[1-1997]

- 新牧野日本植物圖鑑:[130]

- 山渓ハンディ図鑑 樹に咲く花:[1-174P]

- 山渓ハンディ図鑑 増補改訂 樹木の葉:[397P]

- “しゅんさん”の観察した静岡県の樹木:[下196]

- 観察と発見シリーズ 樹木博士入門:[‐]

- 「読む」植物図鑑:[‐]