バラ科シモツケ属

漢字:下野

名前の由来:栃木県の旧名「下野国(しもつけのくに)」で最初に発見されたあるいは多く自生する説あり。

樹形:落葉低木

葉:互生

花:両性花、複散房花序、淡紅色

花期:5~8月

果実:袋果、5個集まってつく

果期:9~10月

備考:

枝の出方は、コゴメウツギと同じように前年の枝の下に新しい枝が出る。

シモツケに似ている草本として同じバラ科の「シモツケソウ」(葉は掌状で中裂)あり。

カテゴリー: 木本

-

シキミ Illicium anisatum

マツブサ科シキミ属

漢字:梻/樒

名前の由来:

有毒の実から「悪しき実」の「あ」が取れた説が有力、

他、四季に芽が出ることから「四季芽」が転じた説など諸説あり。

樹形:常緑小高木

葉:互生

花:両性花、黄白色

花期:3~4月

果実:袋果が集まった集合果、中国料理の「八角」に似る。

果期:9月頃

備考:[1-73][478][1-391P][95P][上27][1-32P]

葉を日に透かすと細かい油点が多数見え、傷付けると芳香あり。

全体が有毒で、特に実は猛毒(劇物)。

仏花(ぶっか)として、仏檀や墓前に供える。

葉や樹皮は、線香や抹香(まっこう、お焼香で用いられる粉末状のお香)の原料に用いた。 -

サンショウバラ Rosa hirtula

バラ科バラ属

漢字:山椒薔薇

名前の由来:とげの着き方や葉の形が「サンショウ」に似ているバラ。

樹形:落葉小高木

葉:互生、奇数羽状複葉

花:両性花、淡紅色

花期:6月

果実:バラ状果(集合果)

果期:9~10月

備考:富士山周辺の静岡・神奈川・山梨県に分布が限られる準絶滅危惧種。 -

サンゴジュ Viburnum odoratissimum

ガマズミ科ガマズミ属

漢字:珊瑚樹

名前の由来:赤い果実がたくさんつき、果序の枝も赤く染まる様子をサンゴに見立てた。

樹形:常緑小高木

葉:対生

花:両性花、円錐花序、白色

花期:6~7月

果実:核果、赤色→黒色(二色効果)

果期:9~10月

備考:分厚く光沢のある葉は水分が多く燃えにくいことから、防火樹として人家の周りも植えられる。 -

サワフタギ Symplocos chinensis var. leucocarpa f. pilosa

ハイノキ科ハイノキ属

漢字:沢蓋木

別名:ルリミノウシコロシ(瑠璃実の牛殺し)、ニシゴリ(錦織木)

名前の由来:

よく枝分かれして横に広がり、沢に蓋をするように生える。

「ルリミノウシコロシ(瑠璃実の牛殺し)」は、牛の鼻輪として「牛の動き」を制御した。

「ニシゴリ(錦織木)」は、木の灰汁(あく)を紫根(しこん)染めの媒染剤に用いた。

樹形:落葉低木

葉:互生

花:両性花、円錐花序、白色

花期:5~6月

果実:核果、瑠璃(藍)色

果期:9~10月

備考:

材は堅くて強靭で、器具材、鎌の柄、細工用のツゲ材の代用に用いた。

<タンナサワフタギとの違い>葉序 葉形 葉先 基部 鋸歯 葉の毛 果実 樹皮 サワフタギ らせん互生 長楕円~倒卵形 短く尖る 楔状に細くなる 細かくて鋭い 両面に毛がありざらつく 青藍色(瑠璃色) 灰褐色・縦に裂ける タンナサワフタギ 2列互生 広倒卵~倒卵形 長く尖る 広い楔状 粗い 裏の脈上に白い毛あり 黒藍色 灰白色・薄片にはげる -

サワグルミ Pterocarya rhoifolia

-

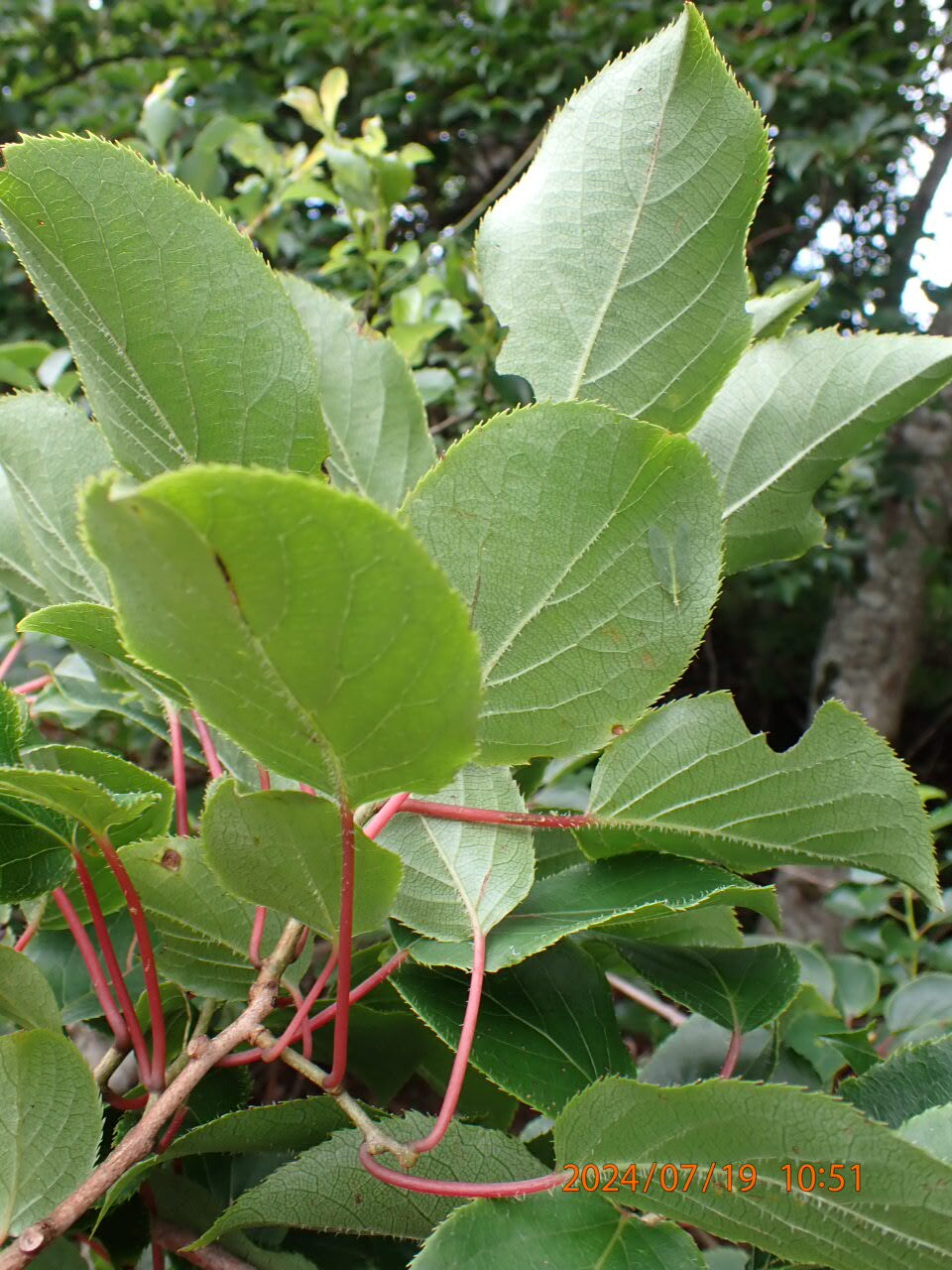

サルナシ Actinidia arguta

マタタビ科マタタビ属

漢字:猿梨

名前の由来:果実が梨に似ており、猿が食べる。

樹形:蔓性落葉木本、右巻き(ネジと同一方向として)

葉:互生

花:雌雄異株、両性花もあり、白色

花期:5~7月

果実:液果、緑色→緑黄色

果期:10~11月

備考:

蔓は丈夫で、昔は、筏を組む際に木を結んだり、吊り橋に用いた。

キウイフルーツの仲間で、熟した果実は美味しく、皮をむかずそのまま食べられる。

太い茎を切ると樹液が滴り落ち、喉を潤すことができる。

<マタタビ属の葉の着き方>

マタタビの備考参照。 -

サルトリイバラ Smilax china

サルトリイバラ科シオデ属

漢字:猿捕茨

別名:サンキライ(山帰来)

名前の由来:

サルがトゲに引っかかるイバラ(茨)。実際にはトゲは少なく鋭くもなく、ジャケツイバラを指す説が有力。本種のトゲは表皮の変化したもので防衛機能もあるが、トゲを他の植物に引っかけて伸びていく登攀機能が主体。

「サンキライ(山帰来)」は、病や高齢のために山に捨てられた人が、サルトリイバラの根によって元気になり、自分で山から帰ってきた。

樹形:蔓性落葉低木

葉:互生

花:雌雄異株、散形花序、淡黄緑色

花期:4~5月

果実:液果、朱赤色

果期:10~11月

備考:

托葉は葉柄に合着し、その先端が巻き髭になる。

赤く熟した液果は食べられる(甘味ある/なしあり)。

葉は餅や生麩(なまふ)を包むのに使われ、和菓子屋で「山帰来餅、山帰来饅頭」の名で販売される。

根茎を乾燥させたものは生薬「山帰来」または「土茯苓(どぶくりょう)」と呼び、皮膚病、梅毒の予防及び治療、リウマチ性関節炎に用いた。 -

サルスベリ Lagerstroemia indica

ミソハギ科サルスベリ属

漢字:猿滑

漢名:百日紅(ひゃくじつこう)

名前の由来:

樹皮は薄くはげ落ちてなめらかで、猿もすべり落ちる。

漢名「百日紅(ひゃくじつこう)」は、赤やピンク、白などの花が7~10月にかけて長く咲き続ける。

樹形:落葉小高木

葉:対生(ずれることも多い)

花:両性花、円錐花序、赤/ピンク/白色

花期:7~10月

果実:蒴果、熟すと6裂し翼のある種子を出す

果期:8~11月

備考:

中国原産。

長短2タイプの雄しべのうち、花の中心部の黄色で目立つ多数の短い雄しべの花粉はニセ花粉で虫をおびき寄せる餌用。外側の紫色で目立たない長い雄しべの花粉が送粉用。

薄い樹皮の下には葉緑素(生きている細胞)があり、水に満ちているため、触ると熱が逃げて冷たく感じる。

幹でも光合成をしているため、薄い樹皮は光を通す必要があり、樹皮が厚くなるとはがれ落ちる。

(参考)

厚い樹皮はコルク層(皮目)(死んだ細胞)が多く、触っても熱が逃げないため暖かく感じる。

皮目:樹皮の奥に生きた組織があり、空気が出入りして呼吸している。

コルク層(水は通さず空気を通す)は、乾燥を防ぐ。 -

サラサドウダン Enkianthus campanulatus

ツツジ科ドウダンツツジ属

漢字:更紗灯台/更紗満天星

名前の由来:

「サラサ(更紗)」は、花冠が更紗染め(さらさぞめ)の模様に似ている。

「ドウダン(灯台)」は、ドウダンツツジの名前の由来参照。

樹形:落葉低木

葉:互生、枝先に集まる

花:両性花、下垂する総状花序、淡紅白色で紅色の縦筋あり

花期:5~7月

果実:蒴果、熟すと5裂し不規則な翼をもった種子を散らす

果期:9~11月

備考:果穂は下垂するが、果実は上を向く。