基本情報

- 学名:Carpinus tschonoskii

- 科名・属名:カバノキ科クマシデ属

- 漢字名:犬四手

- 別名:シロシデ/ソネ

名前の由来

- 「イヌ(犬)」は、クマシデやアカシデよりも特徴がない説、花序の様子を子犬に見立てた説あり

- 「シデ(四手)」は、アカシデの名前の由来参照

生育地

- 山地や丘陵の雑木林に多い、人里近くでも見られる

樹形

- 落葉高木

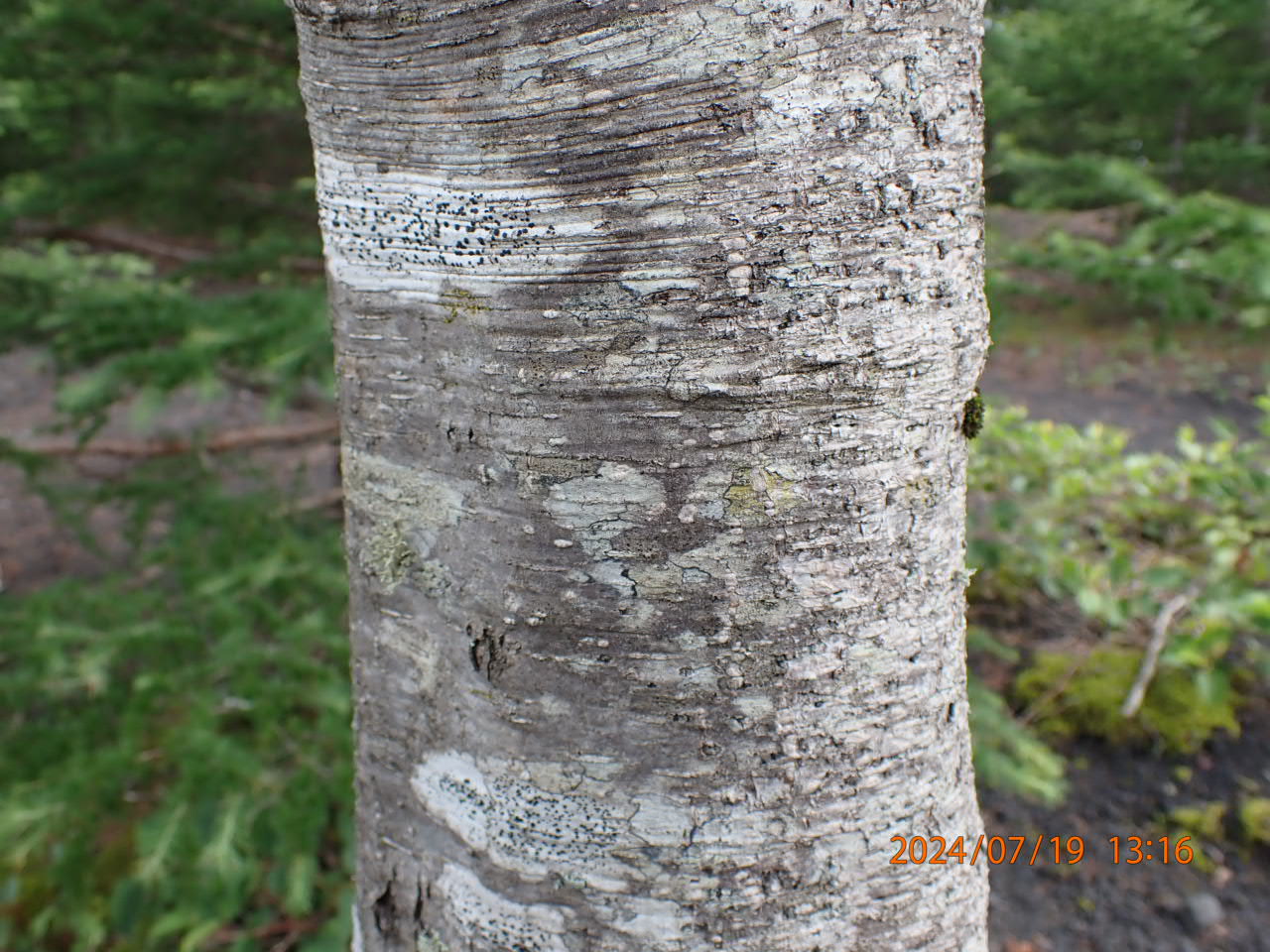

樹皮

- なめらかで、白っぽい縦縞模様が目立つものが多い。老木には浅い割れ目が入る

葉

- 葉序:互生

- 葉形:卵形、葉身長5~9cm、葉先は短く突き出る

- 葉縁:鋭い細重鋸歯

- 葉脈:12~16対、裏面に突出

- 質感:表面はややざらつき伏毛あり、裏面は脈上や脈液に毛あり

- 葉柄:5~12mm、淡褐色の毛が密生

- 紅葉:秋に黄色に色づく

花

- 性: 雌雄同株

- 花序:

- 雄花序:前年枝に下垂、長さ5~8cm、黄褐色、苞は卵状円形で、ふちに毛あり

- 雄花:苞に1個ずつつく、雄しべ数個、葯の先にはひげ状の長い毛あり

- 雌花序:本年枝の先端や短枝のわきから下垂、苞は広卵形

- 雌花:苞の基部に2個ずつつく、花柱は紅色で先は2裂

- 花被:無花被花(花冠と萼なし)

- 開花期:3〜5月、葉の展開と同時

- 送粉方法:風媒

果実

- 種類:堅果が集まった複合果

- 形:葉状の果苞がまばらについた長さ4~12cmの果穂、果苞は長さ1.5~3cmの半長卵形、先端鋭尖、外縁に不ぞろいの鋸歯あり、内縁は全縁、基部に内側に巻いた裂片あり、果苞の基部に1個の堅果

- 色:黄/茶褐色

- 成熟期:10月頃

種子

- 数:堅果は1個

- 形:堅果は長さ4~5mmの扁平な広卵形、表面に縦の筋が10個ほどあり

- 散布方法:果苞による風散布

冬芽

- 鱗芽

- 長さ4~8mmの卵形。先端はややとがる。芽鱗は12~14個

- 頂芽は雌花序と葉が入った混芽

葉痕

- 形:半円形

- 維管束痕:‐

用途

特記事項

- クマシデ属の葉と果穂の違い

- アカシデの特記事項参照

参考

- スタンダード版 APG牧野植物図:[1-1976]

- 新牧野日本植物圖鑑:[109]

- 山渓ハンディ図鑑 樹に咲く花:[1-192P]

- 山渓ハンディ図鑑 増補改訂 樹木の葉:[400P]

- “しゅんさん”の観察した静岡県の樹木:[下198]

- 観察と発見シリーズ 樹木博士入門:[100P]

- 「読む」植物図鑑:[‐]